こんにちは。荒川区町屋、東京メトロ千代田線・京成線・都営荒川線「町屋駅」より徒歩1分のメディウム町屋内の歯医者「町屋メディウム歯科」です。

歯周病は、日本人の8割程度の方が経験するとされている身近な病気といえます。

しかし、その進行の仕方や、放置する危険性を知らない人は少なくありません。初期症状が軽微なため、気づかないうちに進行し、深刻な影響を及ぼすこともあります。

この記事では、歯周病がどのように進行していくのか、放置するとどのようなリスクがあるのか、そしてどうすれば予防できるのかについて、わかりやすく解説します。

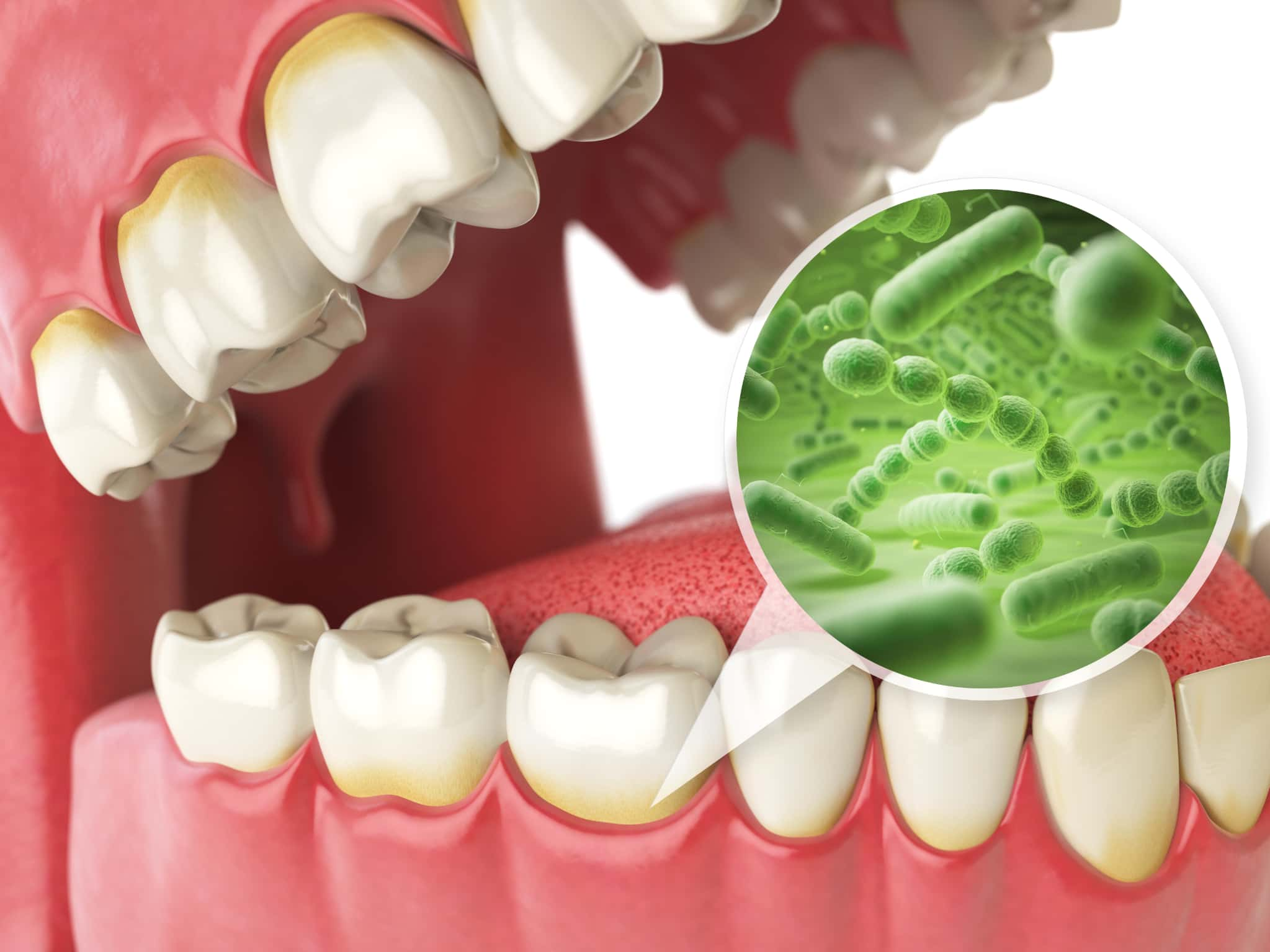

歯周病とは

歯周病とは、歯と歯ぐきの間に細菌が入り込み、炎症を起こすことで歯ぐきが赤く腫れたり、出血したりする病気です。放置すると、炎症が歯を支える歯槽骨にまで広がっていきます。その結果、歯がぐらつき、最終的には抜け落ちることもある病気です。

初期段階では、自覚症状がほとんどないので自分では気づきにくいことも特徴といえます。

しかし、放置すると歯の喪失にもつながる恐れがあります。歯周病は、早期に治療を始める必要がある病気といえるでしょう。

歯周病はどのように進行する?

歯周病は、歯茎の炎症から始まり、歯を支える骨にまで影響を及ぼす慢性的な口腔疾患です。進行はゆっくりとしたスピードで進行し、初期段階では目立った症状が少ないため、気づかないうちに悪化していることも少なくありません。

ここでは、歯周病がどのように進行するのか段階ごとにくわしく解説します。

歯肉炎

歯周病の初期段階が、歯肉炎です。歯と歯茎の間にプラーク(歯垢)が蓄積して細菌が繁殖し、歯茎に炎症が起こります。歯茎が赤く腫れたり、ブラッシング時に軽い出血が見られることがありますが、痛みは少なく気づきにくい段階です。

軽度の歯周炎

軽度の歯周炎に進行すると、歯周ポケットはさらに深くなります。歯ぐきの腫れや出血が悪化し、口臭も徐々に強くなっていきます。歯ぐきが下がり、歯が長く見える、歯ぐきの色が赤く変わるといった見た目の問題も現れます。

この段階になると、冷たいものや甘いものがしみたり、噛んだときにわずかに痛みを感じたりすることがあります。自覚症状が出るようになるのはこの段階からで、軽度であっても放置すると中等度へと進行する可能性が高まります。

中等度の歯周炎

中等度の歯周炎では、さらに歯周ポケットが深くなり、歯周病が進行します。歯周ポケットが深くなると、歯磨きでは汚れを除去できなくなるため、歯周病菌が増殖し、歯槽骨が破壊されて歯ぐきの腫れや出血が治まらなくなります。

また、歯がグラグラと揺れるようになり、食事の際に硬いものが食べにくくなったり、噛むと痛みが出たりする場合があります。

重度の歯周炎

歯周病が重度の状態にまで進行すると、歯槽骨の大部分が破壊され、歯がグラグラと不安定な状態になります。この時点で治療を開始しても、歯周組織を元の状態に戻すのは難しい場合が多く、抜歯が必要になることもあります。また、顎の骨の炎症が広がって、痛みを感じることもあります。

さらに、歯肉からの出血や膿が強くなり、口臭もひどくなります。ここまで進行すると、噛むことが困難になり、食事や会話にも大きな支障をきたします。

歯周病を放置するリスク

歯ぐきの違和感を放置すると、さまざまなリスクがあります。影響は口内だけに留まりません。ここでは、歯周病を放置することで生じるリスクを、具体的に解説します。

口臭がひどくなる

歯周病が進行すると、歯周ポケットが深くなり、歯垢や歯石、死んだ細菌などがたまりやすくなります。深い歯周ポケットに溜まった汚れは、強い臭いを発生させることが多いです。

噛む力が弱くなる

歯がぐらつき始めると、噛む力が弱くなり、硬いものを噛むのが困難になってしまいます。硬いせんべいやフランスパンなどを食べられなくなると、自然と食事の選択肢が狭まります。

なお、噛めるものが少なくなると栄養バランスが偏りやすく、免疫力が低下して歯周病の進行にも影響します。また、噛む力が低下して発音に支障が出ると、人前で話しにくくなり、コミュニケーションの場面でストレスを抱えるようになる可能性もあるでしょう。

全身の健康に影響を及ぼす

歯周病菌は、血液を介して全身に運ばれることがあり、さまざまな全身疾患のリスクを高めることが知られています。例えば、糖尿病との相互関係がよく知られており、歯周病によって血糖コントロールが難しくなり、糖尿病が悪化するという悪循環が生じる可能性があります。

一方で、糖尿病があると免疫力が低下し、歯周病が進行しやすくなります。

また、心疾患との関連も指摘されています。歯周病菌が血管に炎症を引き起こし、動脈硬化を促進する可能性があります。これにより、心筋梗塞や脳梗塞などの重大な疾患のリスクが高まるのです。

高齢者や持病を持つ方は特に注意が必要といえるでしょう。

意外と知られていないのが、妊娠中の女性・胎児への影響です。歯周病菌が産道や胎盤に影響を与え、早産や低体重児の出産リスクが高まることがあるのです。

良好な口腔衛生状態を維持することは、全身の健康を維持するためにも欠かせません。

歯を失うリスクが高くなる

歯周病が進行して歯槽骨が大きく破壊されると、歯がグラグラと揺れ、最終的には抜け落ちてしまうことがあります。歯が抜けた状態で放置すると、その部分に食べ物が詰まりやすくなるほか、咀嚼機能が低下して食事が不便になるなど、日常生活にも大きな影響を及ぼします。

また、空いた隙間の両隣の歯に負担がかかり、さらに歯周病が進行するという悪循環に陥ることもあります。歯を失った状態のまま放置すると、口腔内のバランスが崩れ、他の歯にも悪影響を及ぼすため、早急な対応が必要です。

治療が長期化する

初期の歯周病は、適切なセルフケアとプロフェッショナルケアにより改善が期待できます。

しかし、放置して重度の状態になると、治療が複雑化・長期化し、患者さまにかかる負担も大きくなるでしょう。外科的な処置が必要になることも少なくありません。

歯周病を予防する方法

歯周病は進行しないよう、日頃から予防することが大切です。ここでは、歯周病を予防する方法について解説します。

毎日の丁寧な歯磨き

歯周病予防の基本は、プラーク(歯垢)をしっかり取り除くことです。特に、歯と歯ぐきの境目はプラークがたまりやすく、歯周ポケットから細菌が侵入しやすい箇所です。

歯ブラシは軽い力で小刻みに動かし、1本1本の歯を丁寧に磨くことが大切です。歯ブラシだけでは取りきれない汚れもあるため、歯間ブラシやデンタルフロスなどを併用するとより効果的です。

定期的な歯科検診

歯周病は初期段階では自覚症状が非常に少なく、本人が気づかないうちに進行することが多いです。

そのため、プロのチェックと歯石除去、歯のクリーニングは欠かせません。歯科医院での診察では、歯周ポケットの深さ、歯のグラつき、出血の有無などを詳しく診てもらえます。

歯石はブラッシングでは取れないため、スケーラーという専用器具で除去する必要があります。これを定期的におこなうと歯周病予防に非常に効果的です。通院頻度の目安は3~6カ月に1回ほどですが、歯周病のリスクが高い人は短い間隔で通う必要があるでしょう。

生活習慣の見直し

不規則な生活習慣やストレスも、免疫力の低下を招き、歯周病を悪化させる要因となります。充分な睡眠、適度な運動、バランスの取れた食事を心がけ、ストレスを溜めない生活を意識しましょう。

また、後述しますが、喫煙は歯周病の大きなリスクファクターの一つです。喫煙者は非喫煙者に比べて歯ぐきの血流が悪くなり、免疫機能が低下するため、歯周病が進行しやすくなる傾向があります。

禁煙

タバコに含まれる有害物質は、歯ぐきの血流を悪化させ、免疫機能を低下させます。その結果、歯周病を引き起こしたり進行させたりするリスクが高まるのです。

また、喫煙をしていると歯ぐきの出血や腫れといった症状が現れにくいといわれています。そのため、歯周病を発症しても気づかないケースが少なくありません。そのため、歯周病の発症・進行を予防したい場合には、禁煙することが重要です。

まとめ

歯周病は自覚症状が少ないまま進行するため、気づいたときには重症化していることも少なくありません。

しかし、日頃から適切なケアを続けていれば予防できる疾患でもあります。歯茎の腫れや出血といった些細なサインを見逃さず、早めに対処することが大切です。

長く健康な歯を維持するためにも、毎日の丁寧な歯磨きに加え、定期的な歯科検診を習慣にしましょう。

歯周病の治療を検討されている方は、荒川区町屋、東京メトロ千代田線・京成線・都営荒川線「町屋駅」より徒歩1分のメディウム町屋内の歯医者「町屋メディウム歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、安心・安全な治療を提供するために保険診療と自費診療を上手く活用しています。生涯美味しく食事をするために、皆様の口腔内の健康をサポートしたいと考えております。